宮脇昭さんの提唱するふるさとの森づくり事業を全国各地で展開しているnpo法人国際ふるさとの森づくり協会(ReNaFo)主催の講座&現場実習《ふるさとの森づくり専門家研修》に参加してきました。今年で8回目を重ねるという歴史も伝統も重みが少し感じられる3日間の研修でしたが、締めくくりには、植生工学士試験という名の、もしも合格点を獲ると《ふるさとの森づくりマイスター》という格調も高そうな資格が付与されるという甘い誘惑もしっかりと用意されていたりして、潜在自然植生の老学徒を目指す私にとっても、老骨に何度も鞭を入れながらではありましたが、満ち足りた3日間となりました。

そこで《潜在自然植生》の頂点を極めようとした3日間のなかで、新しく獲得できた発見や課題を忘れないうちに簡単に備忘してみることにします。今、私の関心の一つはボランティアの皆様や企業の冠に頼らずに、新しいビジネスとして、持続可能なふるさとの森づくり事業をおこすことにあり、事業としての競争優位性を確立してみせることにあります。そのためには、これまでにないようなアイデアや事業手法が要求される訳ですが、そのヒントの一つにでもなればという思いで、このレポートを始めてみることにします。

■

![]()

宮脇式ふるさとの森づくりが多くの企業に受け入れられ、今では宮脇理論の実践の場としての一翼を担うようになったキッカケは、1970年代の新日鐵大分工場のポット苗による植栽にまでさかのぼることは、宮脇昭さんの『森の力—植物生態学者の理論と実践』(講談社現代新書 2013)に詳しい。これに関連して、講師の鈴木邦雄さんが語った哲学は、かつての「地球にやさしい」というキャッチコピーをめぐる話題にも似て、実に興味深いものがある。

まず、自然とヒトの関係について考えてみる。例えば《保全と保存》について。私たちは森の保全=森の保存と思いがちだが、そこには大きな違いがあるという。《保全-conservation》が「人間に被害が及ばないようにするために、自然環境を保護する」という人間中心の論理であるのに対して《保存-preservation》は「自然環境はそれ自体が貴重で尊く、価値のあるもの」とする論理であると説く。そして、いくつかの例題を提示してくれたのだが、なかには潜在自然植生の森づくりにも直接関わってくる場合もある。

潜在自然植生としての常緑広葉樹の森は、明治神宮が体現したように、一旦それが成立してしまえばヒトの管理が不要となり、高木—亜高木—低木—草本で構成される林内は鬱蒼として暗く、林床は枯葉や折れてしまった小枝で乱雑な様相を見せるようになる。そうなると、公園や里山のミドリを見慣れた人々にとって、その景観のアクティビティは低く、決して美しいものではないかも知れない。そこで、自然は本来の自然が推移するままに任せるのがいいと考える立場と、美的観点から手を加えて林内を明るくしたり、林床を清掃したりすることを主張する立場に、価値判断が二つに割れるかもしれない。鈴木講師によると、前者が《保存-preservation》派で後者が《保全-conservation》派ということになる。

この場合、私たち《潜在自然植生》の学徒は断固とした《保存-preservation》派になるのだろうが、《潜在自然植生》の森をつくることをビジネスとして成立させようと思えば、二者選択で終わってしまうのではなく、そこには多少のルーズな幅があってもいいのかも知れない。つまり第三の道の可能性を見出すという立場である。例えば、前回の備忘録《潜在自然植生を目指すランドスケープ管理》でも触れたように、落ち着きと温かみのある常緑広葉樹林の特徴はそのままに、いくつかの工夫を加えることで、林内景観はより鎮守の森的な神聖でおどろおどろしい空間を創出し、外景観もボリューム感のある暖かな印象を備えた森を作り出す手法が可能ではないだろうか。

鈴木邦雄さんのお話を聴きながら、以上のようなことを漠然と思い浮かべてしまった。が、ここからが鈴木さんの講義の核心となる。冒頭の新日鐵大分工場以来、今日まで続く企業の森づくりは時代と共に企業の姿勢も変化しており、つい最近までは企業の社会的責任(CSR)の一環としての森づくりだったのが、最近では企業の共有価値の創造(CSV-Creating Shared Value)ということになってきたらしい。つまり、企業が事業を営む地域社会の経済条件や社会状況を改善しながら、自らの競争力を高めるための施策の一つだという訳である。

その代表例として鈴木邦雄さんが挙げたのが《イオンの森》。イオンのショッピングセンター出店に合わせて、その土地本来の潜在自然植生の苗木を宮脇方式で植樹し、ふるさとの木によるふるさとの森づくりを進めようという全国規模で展開されている壮大な事業でもある。この事業の核心は、これから顧客となる地域住民に植樹ボランティアとして集まっていただき、出店セレモニーとしての植樹事業に自ら参加してもらうことで、住民とイオンという企業の地域連帯意識が醸成され、また、出店に伴って必要となるprなどのイニシャル・コストを圧縮するなど「優れたコストパフォーマンス」を実現することにある、と見ることもできる。何よりも3〜4年経てば、他の植栽と異なり、植林の管理も不要になることも企業にとって有益なはずである。

ところが、企業の競争優位性をしっかり獲得してしまった感のある《イオンの森》にも、まったく問題がないわけではない。かつて私の備忘録《宮脇理論批判に耳を傾けてみる2/2》でも触れたことがあるように、一旦、宮脇さんの手を離れて宮脇方式が独り歩きを始めると、宮脇理論をただ忠実に実践しようとしても、ボランティア頼りの発想とか、その地勢や広さなどの違いによって、うまくいかない場合も出てくるようだ。その時々に合わせた柔軟性が要求されるという訳である。

宮脇さんはもとより、今回の専門家研修を主催したReNaFo の人たちのように、宮脇方式が持っている普遍的なものや奥深さを自らのものにすることで、初めてフレキシブルな発想と課題の解決も可能になるのだと思われる。その点、企業が競争優位性を獲得し、利益の最大化を図る方策の一つとして考えている場合とでは、自ずと違いが出てくるのかも知れないが、この問題はこの日の午後の研修でも考えさせられることになる。

二時限目も鈴木邦雄さんに《環境マネージメント》について続けて講義していただいた。主に企業の環境保全林の変遷の歴史を俯瞰しながらのものだったが、ここで私の関心は次のようなことになる。

鈴木邦雄さんの説明によると、宮脇方式が多くの企業に採用されたのは、その手法が企業のニーズと社会的要求を同時に満たしてくれるという特徴を持っていることに理由があるのだと言う。ここから先は私の偏った見方かも知れないが、宮脇方式がこれほど多くの企業に受け入れられているのに反して、国や地方の自治体のレベルで認知されていないのは何故だろうという疑問が湧いてくる。

例えば、10年間で300億円を上回る水源林税なるものを県民のポケットから別枠で徴収している神奈川県は、率先して丹沢・大山山系に拡がる水源林の保全・再生事業に取り組んで来たのだが、そして、かつてはその80%が荒廃してしまったと言われていた私有の人工林を整備し、薪炭林などの広葉樹林にも手を入れた結果、今日では大きな事業成果をあげているらしい。

この夏も関東の他都県では渇水の心配をすることになりそうだが、唯一神奈川県だけは、いつも水瓶には十分な水量が保たれており、これも県が推めてきた水源林事業の立派な成果であると言える。

ところが、そこで宮脇方式という話しが聞こえて来ることはない。昨年も《丹沢・大山再生委員会》という官民連携組織の活動報告会で、宮脇方式による植栽を採用しないのは何故かと質問してみると、帰ってきた言葉は「そんな理論もあるそうですね」と、まるで他人事のような認識でしかなく、宮脇方式は、彼らの選択肢のなかにも入っていないようなのだ。また、神奈川県に至っては、その水源林保全・再生のための広葉樹林整備マニュアルのなかで「常緑広葉樹林は林内が暗く、林床も貧弱なため水源林には向かない」と明記し、宮脇方式を机上に載せて検討する前に、標高800m以下の地域の潜在自然植生であるはずの常緑広葉樹林そのものが、あっさり否定されているのである。

ここで、私は立ち止まってしまう。多くの企業と神奈川県の、この大きなギャップは一体何なのだろうか。一つだけわかっていることは、同じように森をつくり保全する事業でも、企業の場合は身銭を切ることを強いられるが、県の場合は税金という他人の金が使えるということだ。コストとパフォーマンスに関わる認識の、この差異は大きい。

46億年という途方もない時を過ごしてきた地球は、今、間氷期にあって実は次の氷河期に向かっていると言う。《潜在自然植生》に興味を持つようになった頃、宮脇さんの著書を読んでいると、《潜在自然植生》の森は一旦成立すれば、人為的な干渉や大きな自然災害に遭わない限り、それは半永久的に持続する、と述べられており、なぜ《永久》ではなく《半永久》なのか、少し考え込んでしまったことがある。おそらくそれは、次の氷河期が来るまでの期間という意味らしいことが最近になってわかってきた。一説によると、それは今から9000年程の時を刻んだ頃にやってくるらしい。本当だろうか?

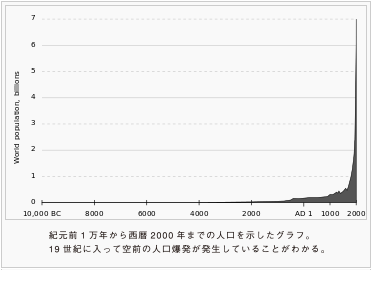

とはいえ、直近の課題としては《地球温暖化》のことも気にしないといけない。そろそろ九州では米がとれなくなりそうだという噂を心配し、気候も荒くなって実際にスコールもどきの豪雨が増えているような気にもなってしまい、今年の初めには重い腰をあげてシンポジュウム*に出かけてしまったことがある。その時、会場のスクリーンに映し出された人口爆発のグラフは、文字通り爆発を表しており、驚いてしまったが、今日の中嶋さんの講義でも同じ恐怖のグラフを再び目にしてしまったのである。どうやら人類はこの恐怖から逃れられそうにもないことを、私もようやく悟ることができたという訳である。

とはいえ、直近の課題としては《地球温暖化》のことも気にしないといけない。そろそろ九州では米がとれなくなりそうだという噂を心配し、気候も荒くなって実際にスコールもどきの豪雨が増えているような気にもなってしまい、今年の初めには重い腰をあげてシンポジュウム*に出かけてしまったことがある。その時、会場のスクリーンに映し出された人口爆発のグラフは、文字通り爆発を表しており、驚いてしまったが、今日の中嶋さんの講義でも同じ恐怖のグラフを再び目にしてしまったのである。どうやら人類はこの恐怖から逃れられそうにもないことを、私もようやく悟ることができたという訳である。

■

次に、中嶋さんが取り出して見せたのは、桧の木片で作った円筒形のペーパーウェイト。ちょうど昔の35m/mフィルムを入れるプラスティックの円筒ケースほどの大きさのものだが、このペーパーウェイト1個分で、大人一人が呼吸で排出するCO₂の3〜4時間分の量(137g)を固定化するのだそうだ。そして樹木に固定されてしまったCO₂だが、木の寿命が来て土に帰ったり、燃やされたりして分解される際には再び空気中に排出されるというから、一時的な格納にすぎないことも覚えておいたほうがいい。

その昔ある著名人が「遺書には、心ある人はブナの苗木を一本植えよ!と書くつもりだ」**と語ったことがある。自分のことしか眼中にない私などは大変りっぱな、品格のある言葉だと感動したものである。その直後に、それと同じようなタイトル『木を植えよ!』という本を本屋さんで発見し、思わず買ってしまったことが、今の私を形成する端緒になってしまったのだが、講義で桧のペーパーウェイトのことを知ってしまった今は、人は罪滅ぼしのためには少なく見積もっても、各人が百本や二百本ぐらいは苗木を植えるべきではないかと思うようになった。

この日、私が一番拝聴したかったのが、高野さんの講座である。《潜在自然植生》の理論と実践を100%ピュアな状態で考え、実行している人物として、どんな言葉を話されるのか、ぜひとも直接聞いてみたかったのである。

時間にしてわずか90分の講座にもかかわらず、基本的なレベルのことから順を追ってお話ししていただき、そのうち私には未知のことも数多くお聞きすることができて、植生と自然の奥深さやその普遍の世界というようなレベルまで、実に豊富なものを高野さんからいただいてしまった。その内容を思い出しながら書き始めると、結構長くなりそうなので、ここでは割愛させていただくことにするが、そのかわりに全体的な印象を、本の場合は読後感ということになるような、そんなものを簡単に書いてみることにしよう。

すでに今となっては、半世紀ほど昔の20歳の頃を跨ぐようにして読んだ小説群のなかに「私の作品は、ホンモノとニセモノの生き方を対峙させている。」と言って読者を挑発する作家*がいた。話のスジだけをやっとの思いで追いかけることしかできなかった当時の私には、次々と現れる怪しげな登場人物の正体を見破ることができず、従って作者の真意までくみ取ることなどできないままだったが、さすがにこれだけの齢をとってしまった今では、その人の言動を見聞きするだけで、植生にもホンモノとニセモノがあるように、人の区別も漠然とながらできるようになったつもりだ。

そういう眼差しで高野さんの講座に接していると、私はまるで高野さんの生き様に触れているような気持ちになってしまう。例えば、この世界は残念ながら「なんとか・みっくす」いう言葉に酔っているようだが、高野さんが私はこれとは違う道を行くと言うと、ふるさとの森づくりというホンモノを作ろうする人が持つ独特の普遍的な強みからか、どうも薄っぺらなカンジのする「なんとか・みっくす」よりも高野さんの方が断然!品格と素晴らしさを備えている生き方のような気になってくるのである。

そういう高野さんだが、一つだけ、それを欠点と言ってしまうにはあまりにも失礼ではないかと多くの人に非難されそうなので、ここでは別の言葉に言い換えるが、彼のある特性に気がついてしまう。私はこれまで広告とか販売促進の仕事に少し関わっていたこともあって、事業を展開する際に必須となる、商品やサービスの顧客メリットを訴求する視点を、どうしてもガサガサと探ってしまわずにはいられない。この場合は《潜在自然植生》の優位性、もっと具体的に言えば、その事業優位性、競争優位性をしっかりとprするプロモーションの視点である。

そうすることで《潜在自然植生》に関わる事業の価値をより高め、ついでに事業利益も少しは顧客からいただける可能性も出てくると、今まで以上に質量ともにしっかりとした事業が展開できるという訳である。そしてゴールはもちろん《潜在自然植生》に関わる人たちが共にハッピーになることに尽きる。こんなことが少しでも実現できれば、それに越したことはないと私は思う。

ところが、高野さんにはそんなことはお構いなしのようだ。それ以上に、この領域に近づくことさえももっぱら拒否されているようにも思える。例えば、私には印象的だったお話の一つだが、愛知万博での植生コンペでは「植樹から4〜5年で勝負がつきました。」と《潜在自然植生》の優位性とその勝利を言いながら、それに続けて「とはいえ、他の植生との比較とか批判は、失礼にあたるので、私からは差し控えたい」と自分を他より少し高く見せようとする態度はなく、高野さんのその佇まいは、いつも控えめで美しい。

ひょっとすると、私が勝手にオススメしようとする「この領域」には、あの「なんとか・みっくす」と同じような匂いを高野さんは感じ取られているのかもしれない。だが「なんとか・みっくす」とは、博打場のような証券市場に投資ファンドや企業がすがり付き、官製相場と揶揄されているように、政府までもがビクビクしながら株価を気にした政策に明け暮れるという金融資本主義の病いを悪化させているだけのものだとすれば、高野さんの《潜在自然植生》に関わる事業をprすることは、その対極に位置するものではないだろうか。

以上、高野さんの姿勢は今のままに、これにプロモーションの視点を少し付け加えるだけで、更に可能性も広がり、みんながよりハッピーになるのではないだろうかと、僭越ながらも私は夢想するのである。もちろん、人や人の生き方は優れて多面的であり、私の捉え方は狭く、性急なのかもしれないが、これからも高野さんの仕事を期待を持ってひそかに遠望し続けたい。

■

かつて山口百恵が彼女の自叙伝を出そうとして、出自をめぐる部分を書きあぐねているのを聞いて「自身を世間に公表するということは、私に言わせると銀座の歩行者天国をハダカで駆け抜けるようなものだ。」と勇敢なアドバイスをしたように、瀬戸内は自身のあらゆることをべらべらと喋ってしまうことにも平気な性格の持ち主だが、この男のことだけは二度と口にすることはなかった。それは、おそらく残された彼の家族への配慮からだと思われる。

■

また、瀬戸内はこの男の作品が彼の死後まったく話題にも上らず、読まれもしなくなったのは、そこに普遍という一番大切なものがなかったからだと、そう言って彼の作品を否定的に語るのだが、その反面、すでに自らが用意した彼女の立派な墓の隣には、しっかりと彼の名前が刻まれた、これも立派な墓石が並んでいるそうである。このことから、当時、男も男の作品も、すべてを愛していたとの瀬戸内の想いは一時の気の迷いでしかなかったことを今の彼女は理解しているつもりなのだが、にもかかわらず、墓石に刻まれたこの男の名前は、最後まで(そしておそらく彼女の死後もそう望んでいるのだろう)瀬戸内が手離すことができない彼女の欲の深さ、業の重さを示唆しているように思われる。これが人間誰もが持っている全体の一部なのかも知れない。

■

《ふるさとの森づくり専門家研修》1日目の最後を飾る講義は、宮脇式《潜在自然植生》を高い品質レベルで実現している企業の環境保全林の物語である。この企業のほんものの森づくり事業の確かさは、例えば植栽から10年後に実施されたという生育調査にも表れている。植生学的な手法でもって行われた詳細で多面的な樹林調査はもとより、その範囲はいきもの調査や土壌生物調査まで及んでいるという。これらの定量的記録を今後も積み重ねることで、文字通り未来に向かっての森づくりを実践しようとしているのである。

ここまで書くと、宮脇式《潜在自然植生》の手法を採用した企業の森づくり事業が確実に未来に向かって進んでいるのに対して、国や自治体の宮脇式《潜在自然植生》への無反応や拒否反応がなぜなのか、いつのもことのように、この難題に戻ってしまうのだが、それほど解決しなければならない課題として、どうしても気になってくるのだ。

ここはひとつ、高野さんとその仲間の皆さんに頑張っていただいて、この不条理な壁を飛び越えてもらうしかないのではないか。