これは今年の初めに、ある森づくりをされている方に宛てた手紙の一部です。手紙の主題は《潜在自然植生》に基づいたふるさとの森づくりを応援してくれるような時代の風がようやく吹き始めたようですね、というものでした。

(註釈)このところ、私の備忘録も高齢化の波には抗し難いものがあり、月に1本のペースを何とかキープするのがやっとというのが実情でした。実はこのページ《森の黄金比率を解いてみる》も今から3ヶ月ほど遡った2月のはじめに、当月中には何とかカタチになるだろうと書き始めたものですが、途中でこのテーマの壮大すぎること、したがって私の手にはとても終えそうにもないことに気付いてしまったために未完のまま放り出され、塩漬けの状態になったまんまでした。ところが、冒頭に載せた手紙の一行目にある語句《世情》というめったに使われることのない単語が、ここに来て(私のなかで)突然脚光を浴びることになったという訳です。

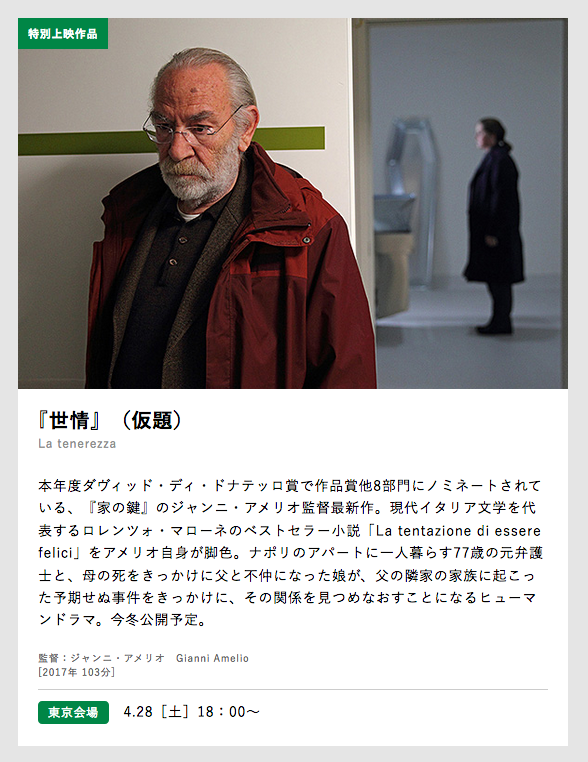

私の手紙では、森の世界の情況というほどのことを圧縮して《世情》と言い換えたに過ぎなかったのですが、今年も有楽町の朝日ホールで開催されている《イタリア映画祭2018》にこの《世情》というタイトルの映画が、まだ仮題のレベルとはいえ、私には何の断りもなく?上映されることを知り、これは是非とも私と映画とではどちらの《世情》がより深くて重みのある普遍性を備えているか、もちろん観る前から勝負はとっくについているようなものですが、比べてみる必要がありそうな気がして、さっそく劇場まで足を運んでしまったという次第です。

このように、人はあまりにも時間を持て余し過ぎると、常識では計り知れないような稚拙な感情に満たされてしまうものなのでしょうか。

ご覧のように、映画《世情》の紹介コピーにはヒューマンドラマとされていますが、見終わった後の私の感触はといえば、そんな平板な言葉では捉えることができないほどの、77年間生を彷徨い続けたという老主人公を囲い込む世界の深淵を覗き込んでしまった感があり、この映画作品は、例えばドストエフスキー《カラマーゾフの兄弟》をもう一度読むことを促すようなものでもあったというのが実際でした。なお、イタリア語の原題は《la tenerezza》、日本語で《優しさ》という意味だそうです。日本での一般公開はこの冬になるとのこと。(ここまで註釈)

この主題の賛否はともかくとして、ここで取り上げてみたいと思うことは、上の手紙の中段あたりに出てくる《ヒトが作った人工林(や雑木林)は、それが人工林(や雑木林)である限り永遠にコストを要し》のフレーズ。私はこう書いてしまいましたが、果たして《・・・永遠にコストを要し》などと簡単に断定できるものなのでしょうか。それから最後の段落にある《個人的願望ではありますが、せめて人工林:雑木林:《ふるさとの森》の比率は 1:1:1 に揃えていただきたいものです。》も大胆な提案です。果たしてそういうことが可能なのでしょうか。

今回は、この二点について少しだけ掘り下げてみたいと思います。

人工林の保全費用は本当に永遠にかかるものだろうか?

基本的には人工林はヒトの管理が不可欠なものという認識で大丈夫だと思いますが、どこかで、しかも複数の人が《人工林は、ある時期まで(またはある程度大きくなるまで)は管理が必要》などと書いていたように記憶しています。今すぐに誰がどこで?と聞かれてもうろ覚えのため、具体的には出てこないのですが、本当に間伐などの管理コストは人工林の生育プロセスの途中までしか、かからないのでしょうか。それとも、私が冒頭の手紙のなかで断言したように、それは永遠に続くものなのでしょうか。

この課題を解く際に一つのヒントになる興味深い本がここにあります。《人と森の環境学》(東京大学出版会 2004年)というタイトルの、数人の森林科学や森林環境学を専攻する大学の研究者が集まって編んだ大変読み応えのあるもので、読み終わってみると下線だらけになっていました。そのなかに、《生産者からみた森林》という章立てがあり、今は商売も困難になってしまった林業者の目線からとらえられた森の心象風景みたいなものが、次のように綴られています。

この課題を解く際に一つのヒントになる興味深い本がここにあります。《人と森の環境学》(東京大学出版会 2004年)というタイトルの、数人の森林科学や森林環境学を専攻する大学の研究者が集まって編んだ大変読み応えのあるもので、読み終わってみると下線だらけになっていました。そのなかに、《生産者からみた森林》という章立てがあり、今は商売も困難になってしまった林業者の目線からとらえられた森の心象風景みたいなものが、次のように綴られています。

人工林は手入れが必要 人工林は、天然林が貴重で木材の利用が盛んな場合には、合理的な森林の扱いといえる。しかし、人工林であるからして、その過程のいずれかで手を抜くと、人工林はたちまち過度の競争状態に陥り、健全ではなくなる。伐期を数十年に想定して作られた人工林では、若いうちに下枝を下ろしたり、密植しているので、根も張らずひよわにできている。また、密植した状態で放置された人工林は、ツルが絡んだり、森林全体が一斉競争で弱りかけている。このような状態で間伐などの手入れをおろそかにすると、風や雪、病虫害に弱くなり、災害を引き起こしやすい。こうなると最悪の場合、CO2の固定どころか、放出源となる。(同書p64)

では、間伐を怠ると、人工の樹木にどのような影響を与えるのかについては、

若いときは成長が盛んであるが、やがて樹木同士の競争が激しくなり、12-13年生くらいから年輪の目が詰まってきている。間伐をしなかったことにより成長が長期にわたって阻害され続け、年輪を40年以上も樹木が死蔵されたことになる。それだけに経済的および価値(品質)の損失もはかりしれない。このような状態では、林内は枝と枝がふれあい、光が林地に届かなくなり、下草も生えなくなる。とくにヒノキ林では常緑で枯枝が落ちにくく、林地に落ちたその鱗弁葉が分解しやすいため、間伐が遅れると林床が裸地化し、土壌浸食も生じやすい。(同書p64)

そして、間伐の有無は森の環境(公益的機能)にも影響があるとして、

間伐を行うことにより、林地に光が届き、林床植生が繁茂し、傾斜地においてはこれらの下ぐさが降雨に伴う表土の流出を防備する。陽光によって地温が上昇し、土壌生物の活動が活発化し、落葉落枝などの有機物の分解が促進される。さらに植物が直接吸収できるように窒素やリンなどの養分物質が無機化されるとともに、土壌の団粒構造が発達し、保水力が高まる。樹木が間引かれることにより、無駄な蒸発散が抑えられて、水源涵養機能を増す。このように間伐の励行は水土保全にも資する。(同書p67)

それでは、森の環境を上のように保全しながら人工林の管理を、一体いつまで行うことが必要なのでしょうか。この問いかけに直接答えたものではないのですが、森林総研が《これからの森林づくりのために〜持続的な人工林管理のヒント〜》という資料のなかで、間伐を適切に行った人工林の場合、最も収益性の高い伐期は一体いつ頃なのか?についてシミュレーション・ツールを使ってではありますが、興味深いことを述べています。

そこでは、間伐や皆伐などの収益性を50年生の林分からスタート、それから100年後までのシミュレーションしてみると、60年生以上で皆伐を行う施業が林業収益を得るための戦略としては有利であること、具体的には植栽から80年で皆伐・再造林して、それから70年後にあたる150年目に皆伐・再造林するというパターンを繰り返す80・70年代伐採法が最も有利だとする結果になったといいます。

このことから、利益を追求する人工林経営の立場からすると、一本のスギ・ヒノキをコストをかけながら永遠に育てることに現実的味はなく、最も望ましい手法は70〜80年間で伐採し、市場に出荷することのようです。この年月に幅を持たせてもせいぜい60〜90年ほどで、これ以外の年月になるとおそらく利益が出てこないのでしょう。

では、商品化をあきらめて100年以上の大径木林を目指す場合の保全費用は?

70〜80年で皆伐することが林業家にとって最も望ましいことはわかりましたが、このシミュレーションに従って伐採したところで、採算が取れそうにもないのが現実です。しかも皆伐後には裸地をそのまま放置するわけにもいかず、すぐにでも植栽施業を迫られ、ダブルパンチを見舞われることにもなりかねません。結局、高齢化した人工林が間伐もされないままに過密に放置されているという現実が日本の森林に拡がることになります。

では、伐採もせずその今の状態を続けるとどうなるのか?前述の森林総研のウェブサイトに《大径木林を目指したランドスケープ管理〜人工林との共存の一例》と題する興味深い記事が掲載されていますので、以下に紹介します。

大径木人工林を目指したランドスケープ管理 里山にも、スギやヒノキを植栽し、すでに立派な人工林景観を呈している場合がある。そんな里山では、無理に広葉樹林景観を作るのではなく、現在の人工林景観をはぐくむことも大切。里山の人工林では、まず大径木林を目指す。大径木林にすることで、神社の参道のような神聖な趣が得られる。ここで重要なのは、林内が明るくなり、下層の低木・草本類が多様性を増し、林内ランドスケープ・生物多様性機能が高まることである。最終的な姿は、100年生以上で100〜200本/haの森。景観の特徴は、壮大さ、林床の多様性である。

(解説)里山の利用形態が、農業利用や薪炭利用の役割が徐々に減少していくに従って、広葉樹林を人工林に切り替えたり、広葉樹やマツ林のなかにスギ・ヒノキを混植することも多くなった。そのため、現在の里山では広葉樹林に人工林が隣接したり、スギ・ヒノキと混交する森がよく見られる。その場合、森林所有者が営々と植林し、育ててきた針葉樹林の価値も認識することが大切。所有者にとっては、かけがえのない森なのである。これまで比較的管理が行われてきた里山スギ・ヒノキ林にあっては、大径木林とし、生態的にもランドスケープとしても価値の高い森林を育てていくことが肝要である。

大径木林にするために、先ず多くの里山人工林では間伐を実施することから始めなければならない。最終的な姿は、100年生以上で100〜200本/haの森を目指す。近景および林内景の特徴は、壮大なものとなる。神社の参道の杉並木のように、人々に畏敬の念を抱かせ、スケールの大きい景観は安心感をもたらしてくれる。

加えて重要なのは、本数を減らし林内の光環境をよくすることで、低木類や草本類が生育することである。これら下層植生を選択的に管理することにより、花や実や葉の楽しめる低木や草本類が増え、林内ランドスケープ・林内アクティビティ機能や生物多様性も高まる。

さらに、このような人工林管理は、市民の身近な森で林業や森の資源利用の大切さ・景観や生物多様性を習得してもらうフィールドとしても役立てたい。環境教育の一環として、人工林の管理の仕組みや持続可能な資源利用について、また巨樹の壮大さや下層植生や生き物の多様性について学び、遊ぶ空間として利用したい。

以上、ここに紹介した森林総研が考える里山人工林の大径木林化は、最終的な林相は上図のように、10m四方に1〜2本の針葉樹巨木を残し、巨木の間に広葉樹を適切に配置し、混交林化を目指すというものですが、やっぱりコレも林床に光を入れるための定期的な間伐や択伐が必要になるようです。従ってこの場合も、保全費用が発生することになります。

大径木林化でも、常緑広葉樹との組み合わせだと、保全費用は不要。

ところが、同じ大径木林化の場合でも、針葉樹を伐採した跡地に植える広葉樹を(潜在自然植生である)常緑にすることと、樹種も低木—亜高木—高木の多層群落を構成する林相にすることで、その後は保全費用をかけずに混交林を目指している成功事例もあります。

例えば、この備忘録でも紹介した《筑波山に拡がる針広混交林と森の未来》がこれにあたります。詳しくはこのページをご覧になっていただきたいのですが、今から十年ほど前に筑波山神社とnpoがタイアップしてスタートした事業は、間伐や枝打ちなどの手入れが追いつかず荒れ果ててしまった針葉樹林をこの土地本来の森に戻そうとする試みに他なりません。今では、スギやヒノキの5割から7割を伐採した跡地に植えた《洗剤自然植生》の常緑広葉樹も成長し、針広混交林としての姿を見せてくれるようになっています。

以上、今回もダラダラとまとまりに欠ける展開になってしまったため、本来のテーマである《森の黄金比率を解いてみる》には届かないままに力果ててしまいました。もう少し森の基本力を付けて再度このテーマに挑戦するしかないようです。(この稿未完)