林野庁の《森林・林業白書》には外部の情報やデータが補足資料として多数掲載されており、このなかには林野庁所管の森林総合研究所(略称:森林総研)が発表した森林や林業に関する研究・テスト資料などが比較的多く含まれています。森林総研は2005年には前身である農商務省山林局林業試験所の発足から数えて創立100周年を迎えたという歴史を持ち、2007年に独立行政法人林木育種センターを、2008年には独立行政法人緑資源機構(森林農地整備センター)という組織を統合するなど大きくなり、森林の保続培養や林業に関する技術の向上に寄与することを目的とする分野では中心的な役割を担う最も大きな国立研究開発法人となっています。

これまでにも森林についての研究・実験などが総合的・継続的に行われており、森林総研のウェブサイト上でも、例えば《潜在自然植生》をキーワードに検索してみると、これに関係するページリストが網羅的にいくつも並んだりします。もっとも、同じ《潜在自然植生》でも、そのほとんどがブナ林をはじめとした高標域の夏緑広葉樹や針葉樹のことで、私が欲しいと思っている関東以西標高800m以下の広大な地域にわずかに残存する《潜在自然植生》については、皆無に近いようです。森林総研が林業の技術向上と存続を自らの使命としている以上、どうしても人工林のことがメインになってしまうのは仕方のないことなのでしょうか。

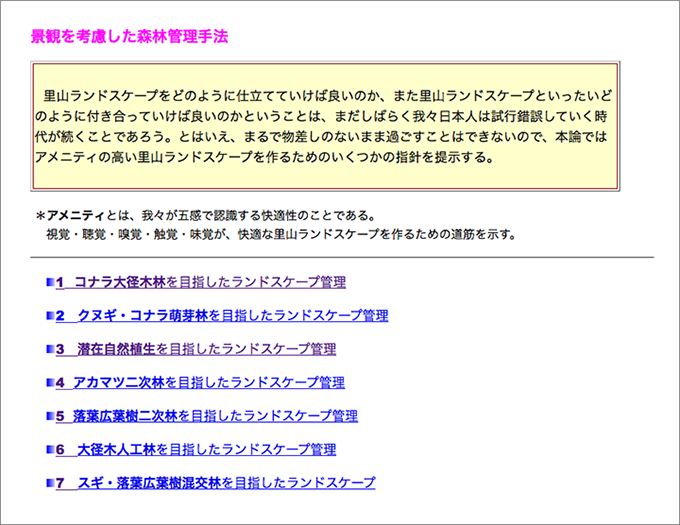

そんな劣悪な?状況下で、私の興味に引っかかりそうな記事を目ざとく見つけてしまいました。題して《景観を考慮した森林管理手法》。里山の景観を高めるための、多彩な林相ごとの管理方法を記述したものですが、そのシリーズのなかで私の目を引いたのは《潜在自然植生を目指したランドスケープ管理》。里山の常緑広葉樹林をヒトの目に気持ち良く見せるための管理手法のようです。まず、はじめに《景観を考慮した森林管理手法》のページから。

ランドスケープ管理とは、見た目がいい林相ということのようですが、私が気になる上のキャプチャ画像中の3番目にある《潜在自然植生を目指したランドスケープ管理》とはどんなものでしょうか。元来ヒトのために存在するものではない植物の有り様を、ヒトの趣向に合わせようとすると、それなりの人為的な工夫を加えることになりますが、広大な森林を相手にする場合は大変な努力が必要になってきます。里山の潜在自然植生=常緑広葉樹林の場合は、その様子が次のように紹介されています。

—照葉樹林の例—

■

潜在的に将来遷移するであろう森に誘導する。たとえば、シイ・カシ類の照葉樹林である。この森にするのは、最も安定的に推移する可能性があるということ、生態的に森林の遷移を目指すということ、鎮守の森的な神聖さを醸し出すことなどの理由からである。シイ・カシ林なので、林内景観はやや暗いためアクティビティは低い。森の印象は、落ち着いた暖かみのある空間である。(解説)

関東以南の森は、長い期間かけて遷移させたら、おおむね常緑広葉樹林となることが予想される。もちろん、更新するための常緑広葉樹林が近郊にあることや、気候や土壌等の条件により左右される。現状の里山で、シイ・カシ類の常緑広葉樹が比較的生育している場合は、そのまま常緑広葉樹林に推移していくことは容易と考えられる。里山景観にも、このような鎮守の森的景観を作りだしていくことも重要な選択肢である。

常緑広葉樹の高木種が多く存在する森にあっては、落葉広葉樹林のように、頻繁に間伐や下刈りを行う必要はない。基本的に、ゆっくり推移させていけば照葉樹林の純林になって行くから。しかしながら、里山の常緑広葉樹林も萌芽更新させてきたため、現状では数多くの株立ちからなっている場合が多い。このような森は、非常に林内が暗くアクティビティが低い。また、本来の照葉樹林景観とは大きく異なるため、改善が必要である。先ず、シイ・カシの株を間伐し、本数を思い切って減らす。一株5~7本あるのを数本にする。本数では5割以上の間伐になり、伐った当初はずいぶん疎林に見えるが、すぐに枝が伸び、葉が開き徐々に閉鎖されていく。将来的には、株を1本にしていくことを計画する。

森林の最終的な姿は、100年生以上で100~200本/haの森を目指す。常緑広葉樹の樹種は、シイだけに偏るのでなく、できるだけカシ類、クスノキ科などの多くの樹種が混ざり合うことが望まれる。それは、種やランドスケープの多様性を高めるためである。照葉樹林ランドスケープの特徴は、外景観としてボリューム感のある暖かい景観となる。また、林内景観は鎮守の森的な、神聖なおどろおどろしい空間となる。このような、神秘的で畏れ多い森林景観は、古来から我々日本人が森に対して抱いてきたイメージの中心的なものであり、それを継承していくことは意義がある。内景観は、樹種を増やすことで多様性の高いランドスケープとなる。また、下層も花や実の豊富な低木類を導入することで、近景の魅力度が増す。

以上、実に簡潔にまとまっています。ここで言われていることは次の3点に要約されます。

● 鬱蒼として林床に光が当たらない場合は、株の本数を半減するほどの間伐をする。

● 亜高木、低木類は常緑樹を選択的に残すようにする。

● 同じ常緑広葉樹でも多彩な樹種を育て、多層的な群落を作ることがポイントとなる。

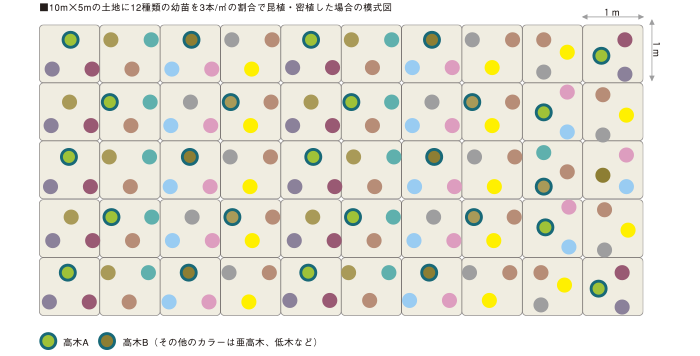

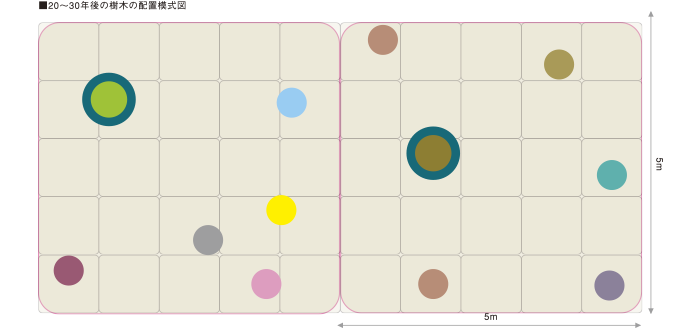

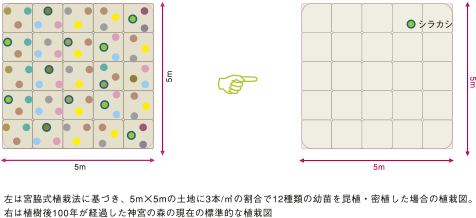

最後に大きな数値目標として100年生で(高木)100〜200本/haの森(1〜2本/100㎡)を目指すことを挙げてています。つまり、10m四方に1〜2本の高木が聳え、その周囲には亜高木、低木そして草本類がバランス良く配置されているようなイメージでしょうか。ここで以前、私の備忘録でも宮脇さんの著書から植栽の模式図を作ってみたことが思い出されます。《主木の配置と昆植・密植》および《ポット苗から育てる森、百年後の姿4》に使った模式図を参考までに並べてみます。

上の二つの図を使って、100年後にはこのようになるのでは?と、神宮の森の映像を実際に見ながら比較図を作って見ると、次のようになりました。

このように、二つの備忘録を書いたその当時に辿り着いた着想は、植樹から100年後には5m四方に1本の高木が聳えるような配置を理想的なタイプとしたのですが、森林総研のそれでは、10m四方に1〜2本の高木の森を目指すとなっています。この差異が大きいと考えるのか、小さいと見るのか、そこは悩ましいところですが、私の今後の大きな課題として残しておくことにします。

加えて、森林総研の常緑広葉樹林の管理手法はあくまでも里山の景観を守ることを目的としたものですが、いわゆる《鎮守の森》的な空間の実現にまで言及しているのには注目すべきことです。この観点に立つと、その他の里山の林相に対しての常緑広葉樹林が持つ優位性も見えてくるのではないでしょうか。例えば「このような、神秘的で畏れ多い森林景観は、古来から我々日本人が森に対して抱いてきたイメージの中心的なものであり、それを継承していくことは意義がある」などという表現は、ヒトの情感に訴えてなかなか魅力的でもあり、今後はできるだけ使用させていただきたいと思っています。

また、読後の印象も全体として《潜在自然植生》の特長を捉えた科学的なもので、唯一ネガティブな批評のような感じのする「林内景観はやや暗いためアクティビティは低い」という表記にしても、それが陰樹に特徴的な傾向でもあり、その暗さのおかげで、森の周囲にありながら、森を外界から守る役割を担っているマント群落と言われるツル類が、林内に侵入し(秋には落葉し、林床が明るくなるために、管理不足の夏緑広葉樹林がそうなるように)ジャングル化することを防いでいる訳で、むしろ、森の中での活気とか活動、遊びを意味するactivityの低さは、常緑広葉樹林本来の特長と言ってもいいのかも知れません。

これまで宮脇方式の《潜在自然植生》の意義を認めながらも、その実際の景観は貧弱に見えると批判的な声もあったことを思うと、私にとって今回の森林総研のレポートは、新しい視点と確信を与えてくれたものとも言えます。

また、これは同時に、これまでずっと気になっていた神奈川県の水源林施策の指針にある「常緑広葉樹は林床が暗く貧弱なため、水源林には向かない」という姿勢に対する明確なアンチテーゼとして読むこともできます。神奈川県の水源林再生・保全対策は人工林や夏緑広葉樹林に比べて管理コストも格段に低い、《潜在自然植生》としての常緑広葉樹林*が本来備えている多層群落による生物多様性に恵まれるようになる環境可能性を自ら見捨ててしまったように思えて、残念な限りです。と、嘆くのは私だけでしょうか。

![]()