クラナッハ*が東京にお目見えしています。あの、一種独特で独りよがりで冷たそうな表情と体の曲線で描かれた不思議な裸婦画には見るたびに大いに惑わされてしまいますが、クラナッハと聞くと、私は作家大江健三郎が、彼がまだ20歳代という若い頃に書いたエッセイ《今日のクラナッハ》のことを思い出してしまいます。

大江健三郎はその後、樹木や森に寄り添った多くの物語を紡ぎ出すことになるのですが、若き日のこのクラナッハに関する記述でも、主題となる裸体やそれが醸し出すエロティシズムについてではなく、これらを差し置いてまず裸体の周辺を飾る樹木に関することから書き始めています。それほど樹木は四国の山奥で少年時代を過ごしたこの作家にとって、最初から身近な対象でありイメージだったのでしょうか。そして数十年ぶりにこのエッセイを再読してみてもやっぱり、その対象が何であれ、深みを極めようとする大江健三郎の感性と心象を通してクラナッハの樹木の、あのなんとも言えない匂いを嗅げることにも気づかされてしまうのでした。

それにしても、すでに半世紀以上もの一昔前に(いかに偉大とはいえ)当時20歳代の作家が彼の小さな生活の方の幾らかの足しになるほどのものとして書いたものを、もうすぐ70歳になろうかとする老人がなかば懐かしく、なかば満たされながら日焼けして黄ばみ変色してしまった本のページをめくりながら読んでいる様は、やっぱりヘンでしょうか。

以下は大江健三郎《今日のクラナッハ》の樹木に関する「ぼく」の印象を綴った文章の、書き写しになります。

樹木 ぼくはゴッホの初期のデッサンで、黒っぽくごつごつした樹が克明に、たくみに描かれているもののひとつの複製を長いあいだ大切にしていた。パリとモスクワで大きいルソーを見たときは、その豊かで具体的な樹の部分に茫然としてしまうほど感動を受けた。それは複製で想像していたよりずっと独創的で技巧的な枝や葉の処理でまさに圧倒的に樹木の樹木たる本質をみちびきいれている絵だった。

■ほかにも樹をたくみにえがくことのできる画家は、たとえばピエロ・デラ・フランチェスカやボッテチェリ、プッサン、ピータア・ブリューゲル、そのような画家はぼくは例外なく好きだ。それも樹を、細部にわたってくっきりとえがく画家が好きなのである。

■その理由について考えて見たことがある。極めて個人的な告白になるけれども、ぼくは風景画のなかに人間があらわれてこないと妙に不安になってしまう。そのかわりに、あたかも人間のように、くっきり個性をもった樹木がそのなかにあれば、不安はしずめられる。風景のなかで、あるいは画家の心象のうちなる風景のなかで、樹木は第二の人間なのだ。それにまた技術的なことをいえば、樹をしっかりかける画家は、大抵非常に技術のたくみな画家ということになるようである。立派な画家と上手な画家という二つの言葉はもちろん、まったく別の次元にかかわるのだが、偉大な画家でしかもきわめて上手な技巧をもった画家といえば、かれはきっと樹木をたくみにえがける腕と目とをもっているように思えるのである。

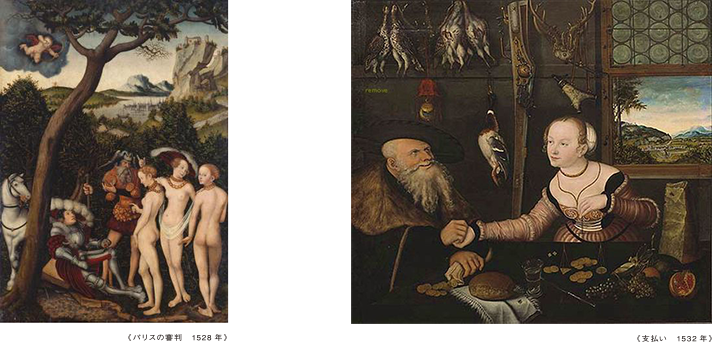

■幸福なことに、ルーカス・クラナッハも樹木をえがくこと実にたくみな画家である。《パリスの審判、1528年》の魅惑は、右下四分の一の三人の女たちと、左下四分の一の鎧で身をかためた二人の男と馬と、そしてそれらと同じ重みで、この絵の前景の大きい樹と人物の背後のほぼ三種類の樹とによって分けもたれているように思われる。

■前景の大きい樹はほとんど裸の幹のみでこの絵の縦の構成を担当している。そして上の五分の一のところで幹は三つの枝にわかれ柏のように大きい葉をつけて、この絵の上半分の密度を高め、充実させ絵を安定させる、いわば空のかわりの役割をはたしている。まずこの樹の幹のしなやかな周囲、幹の肌のひびわれ、くぼみ、そして枝にわかれてからの樹幹よりなおこまかい枝のつき方、葉の茂り方が実に美しい。この樹はクラナッハの裸婦がそうであるように、腰の高い樹なのだが、柔軟で均衡がとれ安定している。それはたいていの現実の樹がそうであるように、である。

■そして画面の横の構成の軸になっているのが近景と遠景をくぎって横にひろがる樹木群である。それらは前景の樹のように具体的にえがかれているというよりは、同じく精密にえがかれながらむしろ、タピストリーヤミニアチュールの樹木のような、別の精密さをもっている。ほぼ三種類の樹木群で、それらは色や形や質の感じが様式化されたといっていいほど入念に区分され個性づけられてえがきわけられ、かきこまれている。裸婦の部分だけの細部複製をみると三人の裸婦のあいだに、じつにしっかりした小枝や葉がのぞき、そして女たちの裸の足にまつわる下草も現実感にみちている。

■このような樹木はいまもなお高フランケン地方にあるだろう、ぼくはそれを見に行きたいと思う。クラナッハの裸婦のような形をした女たちはもうこの世界にはほとんど存在しないかもしれないにしても、これらの樹木軍は、クラナッハがえがいたとおりに、正確に、均衡にみちて、細部までくっきりとあざやかに、ドイツの肥沃な土地にいまなお存在しているにちがいない。

■これらは感傷的な空想にすぎないが、同時にそれはぼくがクラナッハの樹木の細部についての正確さを信頼しているということでもある。裸婦のデッサンについての議論はしばらくおくとしても、樹木とか建物をふくむ野外風景の細部の正確さ、そして人間の服装の描写の正確さは、クラナッハの美徳のもっともおおいなるもののひとつであることは確かだ。

■《目(ルーユ)1961年6月》誌にクラナッハの《支払い、1532年》の誠に詳細な分析が試みられているが、それはクラナッハの細部の正確さへの賛嘆とでもいうべき性質の文章である。さまざまな野鳥の獲物、銃、狩笛、金貨、パンと布、蝿、葡萄、オレンジ、石榴、時計、ナイフなどが克明に描写されている室内(もっとも蝿は前景のナプキンにとまっているものの正確さにくらべて後景のガラスを鉄でかこんだ、草の葉の汁のような色の窓にとまっている二匹のデッサンが不正確で、分析者はおそらくクラナッハ以外の人間の手によってかきこまれたものだろうといっている)それに対する窓の下半分から見える風景の細部の密度がここで分析される。風景の部分だけ拡大した図版をみると、確かに、分析者のいうとおり、この城郭を中心にした風景は、室内の二人物をえがきだした絵の一部分として窓枠のなかにそれがかきこまれているというのではなく、描写風景画(ベイザージュ・ポルトレ)の印象がある。分析者はこう注釈しているが、ぼくはそれを信用する、《この風景は、巨匠の生誕の村であ理、そこから巨匠が自身の名をえたところの高フランケン地方、クロナッハの村に似たるところなしとしない》

■これら明確に細心に風景を、風景のなかの樹木をかきこんだクラナッハの絵をみながらぼくが嘆息のごときものをもらすのは、現代の絵画がなぜこの種の絵画観を捨てきってしまったのかと、いわば繰り言をくりかえし考えるからである。現代絵画がすてさったさまざまなるものの、そのもっとも愛惜されてしかるべきものが、たとえばクラナッハのこのような樹木群である。

■ピカソがクラナッハを模してつくった数種の《ダビドとベトサベ》というリトグラフではクラナッハの克明な樹木は、ゴムの樹のように単純で大柄な葉の樹木にとってかわられている。それはクラナッハの絵画のひとつのモティーフとしての樹木がピカソの目にごく大きいものにうつったことを示すことで、ぼくにひとつの満足をあたえ、また今日のヨーロッパでもっともたくみな指をもった画家にとってもクラナッハの時代に樹木がうけた鄭重なあつかいは、すでに捨てられてしまった昨日の技術にすぎないとさとらせることで、ひとつの虚しさをあじあわせる。明日の画家はどのような樹木をえがくのだろうか?いずれにしてもクラナッハの時代の絵画における至上の樹木のごときものが再びあらわれることはあるまい。それはなぜなのだろう、とぼくはいつも素朴な疑問をもっているが、ことは樹木にかんするけれども、おそらくヒューマニズムの歴史にかかわる事情があるにちがいない。くりかえせば、樹木はかつて絵画世界において第二の人間だったのだから。(大江健三郎『厳粛な綱渡り』1965年 文藝春秋 p372-375)

![]()

樹木 ぼくはゴッホの初期のデッサンで、黒っぽくごつごつした樹が克明に、たくみに描かれているもののひとつの複製を長いあいだ大切にしていた。パリとモスクワで大きいルソーを見たときは、その豊かで具体的な樹の部分に茫然としてしまうほど感動を受けた。それは複製で想像していたよりずっと独創的で技巧的な枝や葉の処理でまさに圧倒的に樹木の樹木たる本質をみちびきいれている絵だった。

樹木 ぼくはゴッホの初期のデッサンで、黒っぽくごつごつした樹が克明に、たくみに描かれているもののひとつの複製を長いあいだ大切にしていた。パリとモスクワで大きいルソーを見たときは、その豊かで具体的な樹の部分に茫然としてしまうほど感動を受けた。それは複製で想像していたよりずっと独創的で技巧的な枝や葉の処理でまさに圧倒的に樹木の樹木たる本質をみちびきいれている絵だった。