関東地方の標高800m以下の地域では、常緑広葉樹が《潜在自然植生》となるのですが、一般にヤブツバキクラス域と言われる常緑広葉樹林帯は関東地方を北上すると、途端に細長く太平洋の沿岸線だけに限定されるようになり、東北地方に入るとブナクラス域(落葉広葉樹林帯)が圧倒的に優位になります。そして津軽海峡を越えて、もっと寒冷の北海道へと進むと、この地方の《潜在自然植生》は平野部だと引き続きブナクラス域(落葉広葉樹林帯)ですが、高地になるとコケモモ—トウヒクラス域(亜高山針葉樹林帯)に移行します。

という訳で、今日の備忘録は関東地方とは植生が異なる北海道の話し。北海道地方での《ふるさとの木によるふるさとの森づくり》は、落葉広葉樹または亜高山針葉樹が主役となるのですが、この地方でも私たちの前に姿を見せる実際の森の林相は、人工林および薪炭林の残骸である二次林がその多くを占めており、今では《潜在自然植生》としての自然林はほとんど残っていないといいます。

ここに、北海道のその困難な状況のなかで《ふるさとの森づくり》を進めようとしたひとりの動物生態学者の独白を綴った本があります。『森林と人間—ある都市近郊林の物語』(石城謙吉著 岩波新書 2008年)。同じふるさとの森といっても、関東地方と植生が異なる地域ではどんなことが課題となって、それらをどうやって解決するのか、著者が抱える問題意識やその変遷とともに森づくりの物語は興味津々の展開を見せてくれます。このなかから、私なりの視点でもってですが、これはと思われる所を取り出して並べてみることにしました。

ここに、北海道のその困難な状況のなかで《ふるさとの森づくり》を進めようとしたひとりの動物生態学者の独白を綴った本があります。『森林と人間—ある都市近郊林の物語』(石城謙吉著 岩波新書 2008年)。同じふるさとの森といっても、関東地方と植生が異なる地域ではどんなことが課題となって、それらをどうやって解決するのか、著者が抱える問題意識やその変遷とともに森づくりの物語は興味津々の展開を見せてくれます。このなかから、私なりの視点でもってですが、これはと思われる所を取り出して並べてみることにしました。

この本の副題に—ある都市近郊林の物語—とあるように、物語は北海道大学の教員だった著者が、1970年代初頭に北海道苫小牧市郊外に拡がる苫小牧地方演習林(現苫小牧研究林)の管理者として赴任してきたところから始まります。当初は植林で増えすぎた人工林の管理不足に加え、置き去りにされた二次林で荒廃していた植生を何とかして再生し、市民の憩いの自然空間として、また森林が育む生態系の研究の場にしたいという著者の想いが都市近郊林誕生の原動力となります。

ところで、物語の舞台となる苫小牧地方演習林とは、もともとどんな植生だったのでしょうか。

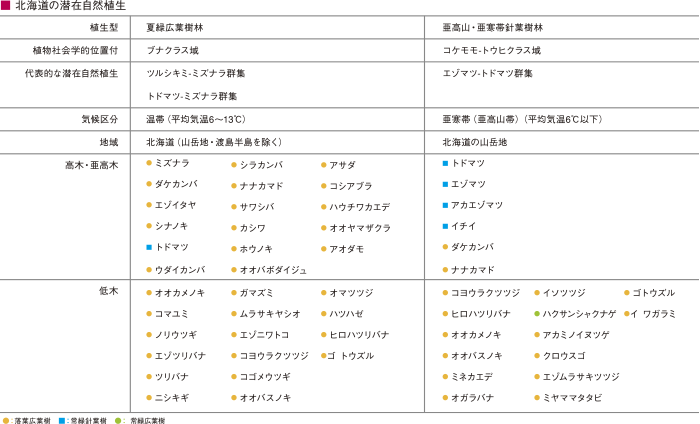

ここで、関東の私には馴染みがない樹名が出てきたので、文中では《天然林》と書かれている北海道の潜在自然植生一覧を載せておきます。宮脇昭さん編纂の《日本植生誌》から写し取ったものです。なお、上記中にあるウコギ科の落葉高木で広葉樹の《ハリギリ》は宮脇さんの植生一覧には北海道の植生としてではなく、東北地方北部(青森・秋田・山形・盛岡・新潟)の日本海側山地のそれとして掲載されているようです。

話しを『森林と人間—ある都市近郊林の物語』のほうに戻すと、著者は苫小牧地方演習林の現状を反省し、森づくりの基本を、かつてはこの森の主人公であった《天然林》=地域の風土に適している落葉広葉樹を主体としたものに転換することを決意します。

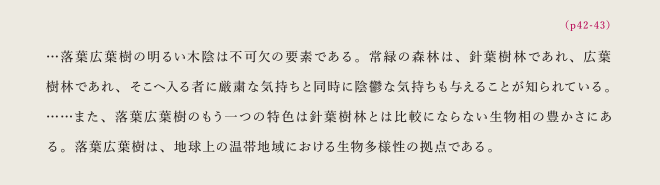

と、落葉広葉樹が持つという生物の多様性と豊かさこそが、市民の森にも研究者の森にも、両者にとって不可欠であるとして、落葉広葉樹の森づくりの方法論を考え始めるのでした。

そして、たどり着いたソリューションが《現代版雑木林の森づくり》という訳です。これは、この地方の潜在自然植生が夏緑広葉樹林(ブナクラス域)であることを考えると、まさにマトを獲た結論であるように思えます。

私はこれまで、どちらかと言えば関東以西の植生のことだけを考えてきたのですが、この本のなかで展開される北の地方の《現代版雑木林の森づくり》を読んでいると、これまでは演習林の収入源として欠かせない存在だった人工林への林種転換廃止にしても、広葉樹のいわゆる萌芽二次林と天然林との線引きをしながらの伐採にしても、これまでの《林業の常識》を乗り越えて新しい領域に挑戦しようとする著者の姿勢は、読者に強い刻印を残すようで、そこには落葉樹とか常緑樹とかの植生の違いを乗り越えてホンモノの森づくりに共通する普遍性を見て取れるからでしょうか。

ここから先のページで展開される物語は是非とも、植生に関わる多くの人に手にとって読んでいただきたいと思います。大変興味深いエピソードがつぎつぎと現れてくるような刺激性の強いストーリイになっており、冒頭に触れたように、今から40年ほど時代はさかのぼるのですが、当時から解決されることなく現在にまで、脈々とつながっている課題を克服することがいかに大変かが、よくわかる一冊です。

とはいえ、《現代版雑木林の森づくり》と私が目指そうとする宮脇方式の常緑広葉樹の森づくりには根本的な違いがあります。前者が、森林の保全には施業の回帰体制が必要とするなど、半永久的にヒトの手がかかるのに対して、宮脇方式は植樹から3〜4年以降は自然の成長に任せるだけで、ヒトの管理を不要とする点に決定的な違いがあります。つまり、それが森である限り管理費用が発生する森と、管理費不要の森とがあるという訳です。

この基本的ともいえる差異は別の(哲学的な)表現をすると、森の《保全》か《保存》*か、という植栽目的の差異から来ているわけですが、もちろんこの二つには優劣の付けようもなく、立場の違いにすぎません。

という訳で、この続きは実際に読んでいただくことにして、以下に私的な観点から面白そうな箇所をランダムにピックアップしてみました。

以上、2,700haあまりの森のなかに総延長163.5kmの林道を作ることになりました。当時の金額で100余円 / 1mそこそこで済んだと記されています。このようにして、路線の整備・森のレイアウト・8年サイクルでの回帰施業など基本的な予算やマンパワーを含めた体制を整えた上で、いよいよ具体的な《ふるさとの森づくり》に入ることになります。

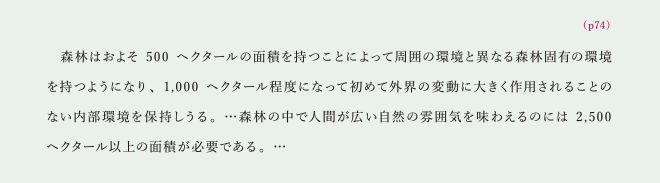

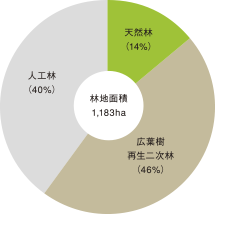

左のグラフは当初の森の植生の内訳。この三種類の植生のうちその大部分を占める人工林と二次林が渾然一体の状態で放置されており、所どころに天然林と思われる広葉樹林が点在していましたが、その天然林も《全体として大径木は少なく、その一方で林内は枯れ木や傾斜木が目立ち、全体的にはひどく荒れた状態だった。明らかに様々な人手も入っていて、古い二次林と思われる部分も少なくなかった》という記されています。

左のグラフは当初の森の植生の内訳。この三種類の植生のうちその大部分を占める人工林と二次林が渾然一体の状態で放置されており、所どころに天然林と思われる広葉樹林が点在していましたが、その天然林も《全体として大径木は少なく、その一方で林内は枯れ木や傾斜木が目立ち、全体的にはひどく荒れた状態だった。明らかに様々な人手も入っていて、古い二次林と思われる部分も少なくなかった》という記されています。

加えて、最大の面積を占める広葉樹二次林のほとんどは、人工林の失敗跡地に広葉樹の萌芽が更新した萌芽二次林であり、雑木林の放置された乱雑な状態を呈していたとあります。一方、人工林はといえば、手入れがされないことで、幹の肥大が止まったもの、過密状態による病害の多発など、これもまた乱雑な状態にあり、なかにはすでに広葉樹林化したものもあるような有様でした。

という訳で、大きな課題は二つ。二次林を(ここでいう)天然林へと転換し、既存の人工林を人の手を入れてしっかりと育てていくことになります。そして、ここから先がこの本の一番の読みどころです。是非とも、手にとってご覧ください。

森を人工林を育てるだけの生産基盤として見る常識**から自らを解放し、市民の憩いの自然空間として、また生態系の研究空間にするという新しい価値を森に見出した時、その森は見事に応えてくれることがわかります。しかし同時に、この都市近郊林誕生の成功事例は、学問研究の分野ではこのように可能であったかもしれませんが、圧倒的なシェアを抱える民間の分野では自前で行えることではなく、(研究分野と同様に)国や自治体のバックアップが欠かせないことは、いうまでもありません。

■

(この稿未完)

![]()