今年のベストだと思わせるnhk tv番組《赤宇木》。

何とか早くこの備忘録でも紹介したい、その価値を十分持っていると思ったtv番組が《赤宇木》という不思議なタイトルのnhkの作品です。この番組が放映されたのは今年3月のことだったのですが、これを見終わったと同時に、今年の最も優れたtv作品のひとつとして選ばれそうな思いにかられたりもしたのでした。それほど忘れがたいような深い刻印*を、この《赤宇木》は残したのです。とはいえ、2時間におよぶこの番組のことを話そうとすると、生半可な態度では対象に向き合うこともできず、「何とか早く」が「何とか今年中に」と後退してしまい、この12月の瀬戸際になって大急ぎでのアップになってしまいました。

*深い刻印と言えば、私は近頃の数ある映画のなかでもウォン・カーウァイの代表作《花様年華》こそは屈指の出来栄えだと友人たちに吹聴してきたのですが、そしてほとんどの場合、冷ややかな反応しか帰ってこないという、なんとも辛くて過酷な状況が続いたのですが、先ごろイギリスの公共放送bbcが行なった《世界の映画批評家が選ぶ21世紀の映画best100選》に、《花様年華》が堂々の第2位に抜擢されたことを見ると、私の鑑賞眼・審美眼もそうそう捨てたものではないことがご理解いただけるのではないでしょうか。

(なお、念のために申し上げると、21世紀になってたった16年しか経っていないはずなのに、《世紀の映画best100》という設定の仕方は一体全体どうなのよ、という大方の疑問には私も同感するところです。)

《赤宇木》は福島県の阿武隈高地の麓に位置する、戸数わずか百余ほどの小さな村の名ですが、この村は、2011年の原発事故後の「放射能汚染地図」のなかで最も高い放射線量を示す場所として全国に知れ渡るようになりました。番組は、まるで遺棄されたように突然誰もいなくなった村の変転する長い歴史、そして何よりも、かつての村人たちの姿を丹念に追い続けようとします。それはそれぞれの名前を持ち、それぞれ固有の生活を営んできた村人一人一人の生の内面にまで執拗に迫ろうとするものであり、nhkのウェブサイトの番組紹介にも次のように書かれています。

福島県浪江町の小さな集落・赤宇木(あこうぎ)は、原発事故の後、毎日の新聞に最も放射線量が高い場所として掲載されるようになった。現在は「帰還困難区域」に指定され、土地が元に戻るのは100年以上先とも言われている。その赤宇木で、村の歴史の掘り起こしが住民たちの手で始まっている。原発事故で断ち切られた赤宇木の歴史。明治・大正・昭和と激動の時代を生き、原発事故で大きな曲がり角に立つ村の姿を見つめる。

◎今回は、長々としたものになりそうなこともあり、以下通常の「です・ます調」を捨て、簡潔な表現を使用ことにします。

*また、以下に使用する画像はすべてnhk番組《赤宇木》からキャプチャしたものです。

![]()

人がいなくなると、そこは自然が人為を覆い隠すようになる。

人工の植生も、それはそれで美しい景色を私たちに見せてくれる。水田や様々な野菜・果実を人に恵んでくれる畑の景色もその例外ではなく、時に幾何学模様の合理性に富んだそれらの美しさは芸術家の創作物のようでもある。

この人工植生の生育が村全体で突然ストップして、その状態が5年間続くと、この村の自然はどのような様相を見せてくれるのか、今も高い放射線量が残る村の風景をカメラは写し取ってくれる。これまで、限界集落や耕作放棄地の映像はたびたび目にすることがあったが、それらはまだ現役の田畑に挟まれていたり、まだら模様の範囲でしかなかったが、《赤宇木》のように、村のすべての命がナタで断ち切られるようにして強制的に人為が消滅し、そのママの状態で時間だけが経過するという事態は、滅多に聞いたこともない。しかもその原因が、人の手ではコントロールしようがない原発事故にあるというのだから、前代未聞のことである。

太古の昔から自然に抱かれながら日々の暮らしをたてて来た歴史を持つという《赤宇木》の村人にとって、人智を超えた聖なるものが神や仏だったとすると、人智を超えたこの強制力は一体何と表現すればいいのだろうか。

この地では今、人に替わって動くものといえば、かつての田畑であった所を駆け巡り、人家を我が者顔で荒しまわるイノシシやサルの群れであり、その田んぼや畑の跡地には一年生・多年生の草本群落が生い茂っている。牧野にも草原性のイネ科の植物群やつる性の雑草が猛烈な勢いで繁茂するという有様で、番組の冒頭に流されるドローン映像からは、これまで自然に加えて来た人の営みの痕跡が、これらの植物によって徐々に消されている様子が見て取れる。

つまり植物相は放射線に曝されながらも、すでに遷移のプロセスにあるという訳だが、このまま人間の影響が止まった状態が続くと、やがて灌木・低木群落が主役となり、終局的には《赤宇木》という土地本来の潜在自然植生であるクヌギ、コナラ、アカマツなどからなる照葉樹が優先する林帯を形作られるものと思われる。しかし、それらの極相林が、風化し朽ち果てた人家の残骸が散在するなかから定説通り現れるのか。それは100年先なのか200年後なのか、放射線が及ぼす影響も、誰にもわからない。

不思議な響きを持つ地名《赤宇木》。

ところで《赤宇木》と書いて《あこうぎ》と読む、この漢字とひらがなの間の不思議な乖離感は、アイヌ語起源によるものではないかという人もいるが、確かなことはわからないと番組はしている。実際に東日本には今もアイヌ語由来の地名などが多く残っており、私の住んでいる神奈川県にもそのような言い伝えがあるようだ。例えば古都鎌倉も一説にはアイヌ語の「山を越えていく」という意味の「カマクラン」が語源だと言われたり、あるいは「カーマ・クラ」つまり「平板な石の山」という意味の言葉から来たものであるなどと、アイヌ語起源説はいくつもある地名由来の候補のひとつになっている。また、県下の丹沢山中に点在する地名の中にも、それらしいものが多く残っていることは、以前この備忘録でも触れたとおりである。

ところが、番組の途中で興味深いことが紹介される。豊かな山の恵みに囲まれたこの地は、まっすぐ伸びて天を衝くと形容された赤松の名産地でもあったという。あのアジア太平洋戦争時に軍部の供出命令により大量伐採してしまったために、今はもう赤松の巨木ほとんど残っていないが、かつては大きな赤い松の樹林が宇宙に向かってそびえ立っていた偉容を思い浮かべることができたはずだ。つまり、ここには赤い宇宙に伸びる木がそびえていたことから、これらの三つの漢字をもらって《赤宇木》と命名されたと考えるのは、私のこじつけに過ぎないだけだろうか。

このように番組は、タイトルになった《赤宇木》という地名の紹介から始まり、《赤宇木》の地勢、自然、歴史、経済そして何よりも《赤宇木》の人々に寄り添いながら、これら《赤宇木》の全体をひたすら捉えようとする。その根源にある問いかけは、私が代弁するとすれば、次のようなものかも知れない。なぜ《赤宇木》はその存立を突然断ち切らなければならなかったのか。

100年以上先になるという帰還。

この番組には、多くの元村民が登場するのだが、私はそのなかから特に二人に絞って紹介させていただくことにしたい。最初は番組のけん引役でもある《赤宇木》区長の今野義人さんだ。先の敗戦の年に生まれたという義人さんは、この村の歴史について、古い記録を調べながら、また村を去った住民一人一人を各地の避難先に訪ね、彼らの話を聞きながら一冊の本を編纂しようとしている。突然断ち切られることになった《赤宇木》の歴史を100年後の子孫たちにバトンタッチするためである。

義人さんの編纂活動のなかでも特筆に値することの一つは、村の各戸一軒一軒を定期的に訪れ、放射線量の定点観測を続けていることである。この貴重な記録はあとで重要な意味を持ってくることになる。

ところで、なぜ100年後なのか。義人さんは、次のように話してくれた。

その年の9月だったか10月だったかな、

環境省が、そのままでおけば100年は帰れないよというような言葉が出た時に、

どうしたもんだろうと思った。赤宇木の歴史が全て失われてしまうなあと思った。

で、そんな時にどうすれば今まで生きてきた生活、ここで生きた証を子孫、これからの人たち、

これから何十年後の人たちに伝えていかなければいけないんじゃないかなあって、

その時思ったんだよね。

ルーツを辿って、こんな場所に住んでいたんだな。

じゃ、自分たちも住んでみようというような、

子孫の人たちが(そう)なってくれるのを

この本を見てね、そういう気持ちになってもらいたいなあと思うのが

今の気持ちですね。

あのう・・・・100年以後になっちゃうね。

150年になるか、200年になるか、それはわからないけども。

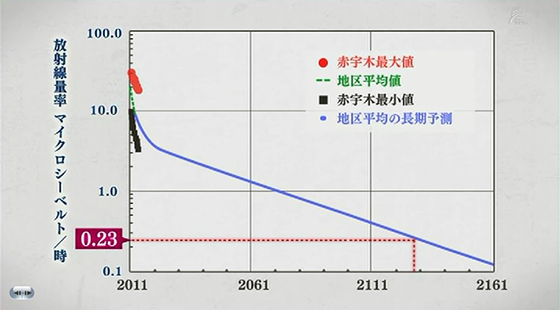

環境省が話した100年後という、その科学的な裏付けはどこにあるのか。番組は、二本松市で開かれた《赤宇木》の放射能汚染に関する説明会の壇上に立つ科学者の発言を紹介することで、この数字を科学的に実証しようとする。講師は京都大学原子炉研究所の今中徹二さん。今中さんは原発事故の二週間後から高濃度汚染地帯に入り、調査を続けてきた人である。そして、彼が提示するデータのなかには、義人さんたちが続けてきた放射線量の測定記録が、高い信頼性を持つ数値として採用されているのだが、その一つが上に掲げた大きなグラフである。今中さんは次のように語ってくれた。上のグラフを参考にしながら聴いていただきたい。

私が専門家としてどのくらいの放射線量であれば人は我慢できるのかの基準として考えると、1年間に1ミリシーベルトという被曝だろうと思います。

これは何故かというと、福島の原発事故が起こる前から、日本国の法令に基づくと、原発などが回りの人を被曝させて許される量、線量限度と呼んでいますけれど、これが年間1ミリシーベルト**。

今中さんの話しにあった線量限度としての1ミリシーベルトは義人さんたちが測定している空間線量率に換算すると、毎時0.23マイクロシーベルトということになる。今中さんが義人さんたちの測定値に基づき予測した今後の線量の長期予測値グラフを見ると、毎時0.23マイクロシーベルトまで低下するのは、つまり被曝線量が許容範囲に収まってくれるのは、120年後ということになりそうだ。

**この年間1ミリシーベルトに関して、かつての環境大臣某が「『反放射能派』というと変ですが、どれだけ下げても心配だという人は世の中にいる。そういう人たちがワーワー騒いだなかで、何の科学的根拠もなく(線量限度を年間1ミリシーベルトと)時の環境大臣が決めた」と発言し、注目されたことがある。どういう風に注目されたかはご想像にお任せするが、この『親放射能派』と思しき環境大臣某の発言は、もちろん、何の科学的根拠もない。参考までに、国際放射線防護委員会(ICRP)のウェブサイトを覗いてみると「『余分な被ばくはできるだけ少なくするべき』という考え方のもと、放射線防護について議論し、勧告を行っています。日本でもその勧告の多くを法律に取り入れ、一般の人が平常時に受ける放射線については、自然界からの被ばくや医療での被ばくを除いて年間1ミリシーベルトを線量限度としています。」とあり、今中さんとまったく同じことを言っている。

負けて、たまるか。

仮に、人々が《赤宇木》の村に帰還できる時期は120年も後世の頃だとすると、それは、今年生まれた赤ちゃんが120歳のおじいちゃん・おばあちゃんになる頃だ。原発事故に襲われ、他所に逃げ延びた大人たちはもちろん、子供達もすでに亡くなっている頃になる。高濃度の放射線を浴び続け、汚染された《赤宇木》の自然も、代を重ねながらその頃にはすっかり原植生に覆われてしまい、ヒトの手が加えられた痕跡も見つけることができない様相を示すことだろう。

義人さんは、この理不尽さに抗おうとするのだが、理不尽さの正体とは一体、何者なのだろう。直接には、それはもちろん原発事故に違いないのだが、むしろ、こんなものを推し進めてきた大きな力でもあり、「分かっちゃいるけど、やめられない」とばかりに、それを認め続けてきた私たちを含む社会全体へと対象は拡がってくる。この理不尽さに何とかして対抗しようとし、義人さんは《赤宇木》の歴史を子孫に残すことを目的に、それを一冊の本に編纂することにした。これに係ることで、原発事故そして社会全体が彼に強制した怒り、悲しさ、苦しさ、虚しさを、彼は乗り越えることができるだろうか。でも、負けて、たまるか、という訳である。

義人さんの《赤宇木》の歴史を記述しようとする視点は実に俯瞰的であり、この土地には、どんな始まりがあったのか、ということにまで思いを馳せようとする。生まれ育った土地についての限りない愛惜の情を吐露しているようにも思える彼の言葉は、これを聞く者の耳にも美しい。

縄文土器が出てきたり、

やじりが出てきたり、

それが、一箇所じゃないのよ。

あっちこっちから出てくるんだよね。

だから、かなりの人が、

住んでいたんだなということ。昔ね。

で、なんでこんな山のなかに、住んでいるのかなあって、不思議でね。

その昔は、狩猟民族なんかも、山のなかに住んでいて、

魚を獲ったり、動物獲ったりしたほうが、手っ取り早いから、

そういう人たちが住んでいたのかなあと、思ってね。

むしろ、海場の近くにいるよりも、山のほうが生活しやすかったのかなあ。

そんなふうに、感じられるんですね。

川はそんなに大きくないし、手頃に魚をつかめるしね。

山だから、動物はいるし。

どこまでも、村人に寄り添おうとするtv映像。

これまでの、村人の一人一人の暮らしの総和が村の歴史と考える義人さんにピッタリと付いて行きながら、tvカメラはできることなら、彼らの心の奥底まで映し取ろうとするのだが、映像に現れる村人は、それぞれ固有の顔つきで、固有の体験とその思いを口にするだけだ。しかし、上に載せた義人さんの言説のように、彼らの本当に言いたいことが、その僅かな断片が、この番組を見聞きする者には、伝わってくる時がある。気がつくと、その時の彼らの言葉に重なるように映し出される絵は実に美しい。それ以外、私は他に言うべきことを知らない。

このように、義人さんが《赤宇木》の村の歴史を遡っていくと、はっきり記録が残っているだけでも、村が存亡の危機に陥ったことが二つあることが分かってくる。ひとつは江戸時代中期に起った天明の大飢饉。二度目の危機はアジア太平洋戦争である。この村の働き盛りでもあった多くの若者たちが村の神社に参拝して、出征して行き、還って来なかったと言う。

そして、カメラはその村の神社の今の風景を映すのだが、あの時代に国家が作った荘厳な演出装置としての飾られた姿はとっくの昔になくなっており、他と同じように放射線を浴び、自然のままに荒れ果てた、その悲しげな様子は、この空間全体が虚構だったのであり、若者たちはここに自ら参拝したのではなく、実は参拝させられたと言ったほうが真実に近いのではないか。少なくとも私には、カメラはこの神社の心象風景を、そう伝えたがっているように思えたのである。

このように出征を強制され、還って来なかった村の多くの若者たちは、繰り返すようだが、家族の暮らしには欠かせない一番の働き手でもあった。出征させる側は、健康な若者でさえあれば、それで十分であり、名前も何もどうでもいいのかも知れないが、義人さんにとって、そうはいかない。村の若者には、それぞれが固有の名前と顔があり、それぞれ固有の暮らしがあったのであり、そして残された遺族にも同じようにそれぞれに続く毎日の生活があったのである。

そのうち番組の映像は、まるで義人さんの代弁者のように振る舞うようになる。確認することができた《赤宇木》の戦没者19人全員の名前や家族や暮らし、享年、死亡したとされる年月と場所など、義人さんがそうしたように、番組は顔写真とともに一人一人の詳細を私たちに紹介し、記録していく。《赤宇木》という村にも、このような若者がいたという事実を具体的に述べることが、義人さんが考える村の歴史には欠かせないのである。

その多くが軍服を着て、古くなったモノクロームのポートレイトの上に載る氏名、享年、死んだ年月と場所。彼らがこれから何十年も続くはずの生を生きようとし、さあ、これからだという時に《赤宇木》から遠く離れた所で生が断ち切られるという彼らの無念の歴史を、そして遺された人びとの悲哀の歴史を、私は思わずにはいられない。

戦後も、社会の光と陰に翻弄された《赤宇木》。

このように、アジア太平洋に送られた村の多くの若者は還ることができず、従って一番の働き手を失った村人の生活が危うくなるのだが、彼らと入れ替わるようにして、旧満州からの引揚者が、開拓者としてに入ってくるようになった。今は老年の域にある開拓二世の思い出話しには、早朝から月明かりの下での夜間にまで及ぶ労働の連続は、これは人間の生活ではなかったという苦渋の言葉が出てくるほどだ。ただただ雨露を凌ぐほどの小屋のような住まいに寝起きしながら森を切り開き、自然を畑に作り替える労働に邁進するという開拓者の身体的なエネルギーと希望には敬服するしかない。

しかし、昭和30年代になり高度経済成長が始まると、他の東北の農村がそうであったように、父親たちの多くは東京都の間を出稼ぎに行き来するようになる。また、若者たちも村に見切りをつけて都会へと就職するのだが、これも全国の農村が、労働力の供給源として、日本の成長を底辺で支える役割を担っていたことを《赤宇木》でも体現したものである。このように、一方で社会の発展がその速度を上げると、他方で農村はますますその速さに翻弄され、細く疲弊していく。

ちょうどその頃である。《赤宇木》から30km離れた福島県の海岸に原子力発電所の建設計画が立ち上がったのは。当初から雇用を生み出す巨大産業として期待されていたこの原発計画は、《赤宇木》の村人には、何の関係もないことのように思われており、むしろ、村の発展を願う人の間では、どうしたら出稼ぎに代わって現金収入を得られるかが、大きな課題だったと番組はいう。

この切実な課題に一人、酪農で応えようとした人が、ここで二番目に紹介したい今野孟信(たけのぶ)さんである。孟信さんは、昭和20年代に当時は日本の近代酪農の発祥の地でもあり、全国から観察者や実習生が訪れていたという北海道の八雲に向かっている。そこで搾乳の方法を学び、ホルスタインを譲り受けた。

俺は20万(円)なんだけど、

20万背負って八雲に行ったんだ。

北海道の八雲に、牛を買いに。

(牛を譲り受けた帰りの)貨車の中は

干草でいっぱいだから、体が埃だらけなんだ。

ウィスキーを買って、干草の中で首だけを出して、干草の中でウィスキーだけ飲んで、そして一晩過ごしたんだ。

こうして、孟信さんは3日間をかけて《赤宇木》に牛を運び、牛には「チャレンジャー」という名前をつける。この孟信さんが始めた酪農が、やがて村の基幹産業の一つになっていく。多くの村人が孟信さんを酪農の師と仰ぎ、孟信さんの牧場はその地名をつけて「中平学校」と呼ばれるほどでもあったという。入植から10年が経った開拓者のなかにも、酪農に活路を見出そうとする人たちもいた。

(この稿未完)

![]()

その年の9月だったか10月だったかな、

その年の9月だったか10月だったかな、 私が専門家としてどのくらいの放射線量であれば人は我慢できるのかの基準として考えると、1年間に1ミリシーベルトという被曝だろうと思います。

私が専門家としてどのくらいの放射線量であれば人は我慢できるのかの基準として考えると、1年間に1ミリシーベルトという被曝だろうと思います。 縄文土器が出てきたり、

縄文土器が出てきたり、